par

Henry Coston

Le

texte suivant est paru en préface à « L’Argent et la

Politique » de Henry Coston, 1994, qui détaillait les comptes

de campagne des députés élus aux élections législatives de 1993,

pour lesquelles les contributions financières aux candidats avaient

dû être déclarées à la Commission des comptes de campagne et

avaient été publiées au Journal officiel du 12 avril 1994.

L’électeur

se figure que c’est lui qui élit son député. Il lui délègue,

effectivement, ses pouvoirs souverains, mais l’élu n’est pas,

pour autant, son véritable représentant. Souverain débonnaire et

confiant, l’électeur n’exerce pas vraiment sa souveraineté. Une

fois qu’il a déposé dans l’urne, tous les cinq ans, son

bulletin de vote, il a transformé son mandataire et l’a fait

entrer dans le Système qui fait des parlementaires et des

gouvernants, sauf très rares exceptions, les serviteurs, parfois les

laquais, des puissances d’argent.

Car

le Système n’est démocratique que de nom. En fait, il fonctionne

sous le contrôle étroit des oligarchies financières, qui règlent

la note de sa campagne électorale et qui subventionnent son parti.

Les

récents scandales dits « des fausses factures »

ont révélé que, pour remplir les caisses,

plusieurs partis usaient de ce procédé et profitaient de leurs

relations et de leur pouvoir pour monnayer leurs interventions au

niveau municipal ou départemental : la multiplication des

supermarchés qui éliminent les petits commerçants et favorisent la

désertification des campagnes n’a été possible, après

la loi Royer qui devait limiter leur nombre, que

grâce à la corruption des élus et des partis.

Toute

campagne électorale coûte cher. Il faut éditer un journal pour

défendre ses idées et, au besoin, couvrir l’adversaire d’injures.

Il faut offrir l’apéritif aux petits électeurs et un bon repas

aux électeurs influents. Il faut rétribuer les services des agents

électoraux et des « costauds » chargé de la bonne tenue des

réunions. Parfois même, pour décider les électeurs un peu

hésitants, faut-il leur remettre un petit « cadeau » pour leur

famille ou un petit « souvenir » pour eux-mêmes. Cela représente,

pour une circonscription moyenne, plusieurs centaines de milliers de

francs (la loi a fixé le total à un maximum de 500 000 F). À

condition que le candidat puisse trouver à emprunter cet argent dans

son entourage, il lui faudra des années pour le rembourser. Les

trois-quarts de son indemnité parlementaire y passeront. Si le

candidat n’est qu’un arriviste besogneux, il se jette dans la

bagarre tête baissée : il risque le tout pour le tout. Combien de

politiciens battus aux élections se sont couverts de dettes (en

particulier chez les imprimeurs d’affiches, de tracts, de

publications) et ont du mal à les « éponger » pour peu que,

n’ayant pas atteint les 5% des suffrages exprimés, ils ne soient

pas remboursés des dépenses de propagande officielle, ou que leur

parti ou leur comité électoral ne les aide pas à faire face à ces

débours.

Il

est rare — mais il y en a, heureusement, quelques-uns — qu’un

candidat soit indépendant des puissances d’argent dès le départ.

Cependant,

nombre de ces aspirants députés ont une situation qui leur rapporte

plus d’argent que ne représentera leur indemnité parlementaire.

Alors, pourquoi la quittent-ils ? Pour avoir l’honneur de défendre

les intérêts d’électeurs qu’ils ne connaissent pas ? Peut-être

est-ce en effet cela qui guide les idéalistes (il y en a sur tous

les bancs). Mais il faut vivre, et les frais d’un parlementaire,

obligé de tenir son rang, sont élevés. Avec les quelques dizaines

de milliers de francs qui lui resteront après le remboursement des

sommes prêtées pour sa campagne électorale, il aura tout juste de

quoi ne pas mourir de faim.

— Quel

désintéressement ! Direz-vous.

«

Pour moi, devant tant de sacrifices, je me sens pris de pitié »,

s’exclamait Francis Delaisi, qui ajoutait aussitôt : « Toutefois,

n’exagérons rien. Les héros sont rares, dans tous les temps. Et

l’on ne comprendrait pas qu’il y eût tant de postulants à la

députation si le mandat ne comportait quelques petits profits. »

(Francis Delaisi, in La Démocratie et les Financiers.)

Le

candidat ne supporte pas seul les frais de la campagne électorale.

La caisse de son comité l’aide. Ce comité est composé

principalement de partisans zélés qui paient de leur personne mais

sont impuissants à remplir la caisse. On va donc taper ceux qui sont

réputés « avoir les moyens ».

C’est

là que commence la compromission. Bien sûr, le petit industriel du

coin, qui y va de son petit chèque, par sympathie personnelle ou par

conviction politique, ne demande rien en échange. Mais les autres,

les gros, qui versent des dizaines de milliers de francs

officiellement et, sans doute, beaucoup plus, officieusement ? (C’est

interdit, maintenant, mais cela se pratique toujours : on se montre

plus prudent, voilà tout. . .) Il y a aussi les organisations

économiques ou patronales, liées aux grands trusts. Quelles que

soient les opinions

personnelles des grands dispensateurs de fonds de ces organismes —

jadis le Comité Mascuraud, l’Union des intérêts économiques, le

Comité des Houillères, remplacés de nos jours par le CNPF et les

autres syndicats patronaux — , l’argent est distribué aux

candidats de droite, de gauche et du centre. Ces messieurs jouent sur

tous les tableaux pour être sûrs de ne pas perdre. L’essentiel,

pour eux, c’est de rendre service au futur député qui, une fois

élu, sera mis en demeure de leur manifester sa reconnaissance. S’il

arrivait que le nouvel élu fût infidèle, c’est-à-dire trop

indépendant pour favoriser les intérêts permanents du grand

capitalisme, on lui ferait bien vite comprendre qu’il serait

proprement battu aux élections suivantes. Peu de parlementaires

résistent à de pareils arguments.

Le

plus souvent, le député qui a profité des largesses des banques et

des trusts — ou de leurs filiales locales ou régionales —

prendra goût à cette manne. S’il est ambitieux et avide, il

tâchera d’obtenir un poste d’administrateur dans l’une des

sociétés qui dépendent de son groupe. Aux députés avocats, les

trusts confieront l’étude d’un dossier.

Avant

le vote de la loi qui restreint certaines pratiques, beaucoup de

parlementaires entraient dans le jeu et allaient siéger dans les

conseils d’administration de grandes sociétés. J’ai donné

leurs noms et leurs fonctions dans Les Financiers qui mènent le

monde.

Il

arrive aussi que des députés ou des sénateurs, au lieu de devenir

administrateurs de sociétés, aient fait le trajet inverse, et que

hommes d’affaires, ils aient été détachés comme parlementaires

par le groupe financier qu’ils représentent. Le cas d’un

Loucheur ou d’un Louis-Dreyfus, sous la Troisième République,

d’un Corniglion-Molinier, d’un Dassault, ou encore d’un

Missoffe, sous la IVe et

la Ve, est resté célèbre.

Quand ils ne sont pas administrateurs de sociétés, on les trouve

conseils de grands groupes financiers comme Mendès-France, qui était

l’avocat du trust international Bunge.

Avec

le gouvernement Mendès-France, la pénétration du capitalisme était

moins visible, moins franche. Et cependant la presse d’opposition

ne s’y est pas trompée. Aspects de la France, qui ne passe

pas pour un journal de la démagogie anti-capitaliste, mettant en

cause les ministres les plus fortunés de Pierre Mendès-France,

écrivait au lendemain de la formation du gouvernement :

Que

les temps sont changés : Casimir Périer a dû se démettre de ses

fonctions de président de la République à la suite d’une

campagne de presse du socialiste Gérault-Richard qui l’accusait de

n’être quelqu’un ou quelque chose que grâce à sa seule

richesse.

Même

campagne contre Berteaux qui fut ministre de la Guerre, contre Pams

qui fut ministre de l’Intérieur et faillit être l’élu du

Congrès de Versailles à la fin du septennat Fallières, et contre

Louis Loucheur, que l’on appelait Tout-en-Or.

Que

n’aurait-on pas entendu entre 1890 et 1914 si un gouvernement avait

rassemblé ces possesseurs d’énormes fortunes que sont MM.

Mendès-France, Bettencourt, Guy La Chambre et Emmanuel Temple ?

Si

l’on additionnait celles-ci, on obtiendrait un nombre considérable

de milliards.

Et

c’est pour ce gouvernement de milliardaires que communistes et

socialistes ont voté comme un seul homme.

Quelqu’un

nous a dit : « C’est cela qu’on nous donne comme gouvernants

alors qu’il serait utile que nous ayons, en ce moment, des hommes

connaissant vraiment les difficultés des fins de mois de ceux qui

travaillent pour gagner leur vie et non pas pour arrondir leur

fortune. »

C’est

exactement notre point de vue.

Les

quatre ministres cités n’étaient pas les seuls « capitalistes »

du cabinet Mendès-France. Il y avait d’autres amis ou obligés des

trusts et de la finance . Dans Le Retour des 200 Familles,

paru au lendemain de la fondation de la IVe

République, j’ai soulevé un coin du voile qui recouvrait

l’opération politicofinancière qui permit au Général de

reprendre le pouvoir après une longue traversée du désert.

Cette

collusion du gaullisme et de la finance remontait aux années

sombres, à l’époque du Comité d’Alger, lorsque René Mayer,

neveu des Rothschild et futur directeur de leur puissante banque,

juste avant Pompidou, devint en quelque sorte ministre du Général.

Lorsque fut constitué le Gouvernement provisoire, plusieurs

fidei-commissaires des oligarchies financières en firent partie :

René Mayer, déjà nommé, et Emmanuel Monick, futur président de

Paribas et vice-président du trust vert (Hachette). Aimé Lepercq,

représentant les intérêts Schneider (Le Creusot), siégea auprès

du représentant des intérêts rothschildiens, René Mayer, dans le

deuxième Gouvernement provisoire constitué en septembre 1944, ainsi

que dans le premier cabinet De Gaulle (1944–1945), rejoint dans le

deuxième cabinet (1945–1946) par Louis Jacquimot, futur époux

d’une fille du banquier Lazard, qui revint au gouvernement lorsque

le Général constitua son ministère en 1958, flanqué de

Maurice-Bokanowski, qui avait de gros intérêts dans le textile.

De

nos jours, les hommes d’affaires se tiennent plutôt dans l’ombre

des gouvernants, voire dans l’intimité des présidents de la

République. Ancien directeur général de la banque de Rothschild

frères, Georges Pompidou rompit avec les intérêts

rothschildiens lorsqu’il eut la responsabilité du pouvoir. À Guy

de Rothschild qui lui demandait on ne sait quel service, il aurait

répondu, un jour, sur un ton peu aimable :

— Je

ne suis plus au service de votre banque !

Les

difficultés qu’il connut lorsqu’il fut à l’Elysée, avec

certaines puissances occultes, ne sont pas étrangères à son

attitude très réservée à l’égard des intérêts oligarchiques.

Ses

successeurs n’ont pas eu le même comportement. Passons sur Giscard

d’Estaing, dont les intérêts matrimoniaux se confondent avec ceux

de la famille Schneider (du Creusot) — son épouse, Anne-Aymone de

Brantes, est fille de Marguerite Schneider et l’associée et

cliente, dans certaines affaires, de la banque Lazard. Battu aux

élections présidentielles de 1981, il eut pour successeur François

Mitterrand, qui avait su faire oublier la francisque dont le décora

le maréchal Pétain pour devenir ministre de Mendès-France en 1955

et Premier secrétaire du Parti socialiste en 1971.

Ce

dénigreur épisodique du Grand Capital est probablement le président

le plus entouré de milliardaires que notre République ait connu. Ce

n’est pas pour rien que L’Expansion, la revue économique,

appelait Jean Riboud « Le P. D. G. du Président 6

». Ami intime de Mitterrand, millionnaire en dollars,

bénéficiant du plus haut salaire des « patrons » travaillant aux

États-Unis, Jean Riboud (décédé il y a de nombreuses années)

était de P. D. G. de Schlumberger, une multinationale dont la

richesse et la puissance dépassent celles d’un État moyen. Il

était le frère du P. D. G. de BSN-Danone, l’un des plus

importants « capitalistes » de la Ve

République. Autre « gourou » du président Mitterrand :

François Dalle, hier encore patron du numéro un international du

cosmétique, L’Oréal, lié au trust Nestlé, marques mondialement

connues. Le créateur de L’Oréal, Eugène Schueller, était, avant

la guerre, l’un des commanditaires de la Cagoule et, pendant la

guerre, l’un des dirigeants (co-fondateur) du MSR, le mouvement

nationaliste fascisant de son ami Eugène Deloncle. La fille de

Schueller, Mme André Bettencourt, est toujours « patron » de

L’Oréal ; elle est aussi, avec son mari, ancien ministre de

Mendès-France, une intime du président Mitterrand, dont Schueller

avait fait un directeur de sa revue Votre Beauté, en 1946.

Le

scandale Pelat, mort quelques jours avant d’être arrêté pour

divers délits financiers, a attiré l’attention sur les

fréquentations douteuses de l’hôte socialiste de l’Élysée.

L’amitié du président Mitterrand pour ce financier véreux,

devenu l’ami de Bérégovoy, a coûté la vie à l’ancien Premier

ministre, qui n’a pu supporter le déshonneur. Un autre homme

d’affaires, franc-maçon et trotskiste, Max Théret, qui fut

longtemps le patron de la FNAC et, également, un proche du Parti

socialiste et de l’Élysée, connut la honte de la condamnation (2

ans de prison avec sursis et 2 millions et demi de francs d’amende,

en première instance) pour délit d’initié (avec son complice

Pelat). Il faut dire qu’une partie des profits qu’il tirait de

ses combines alimentait les caisses de divers partis, associations et

journaux de gauche : le PSU, puis le Parti socialiste, dont il fut

membre, SOS-Racisme et surtout Le Matin de Paris, qui devait

être « le grand quotidien d’information » de la gauche

socialiste. Après avoir tenté de racheter France-Soir en 1982, au

lendemain de la victoire de Mitterrand à l’élection

présidentielle, il devint le commanditaire et le patron du Matin

: il y perdit une grande partie de sa fortune ; « Max Théret était

milliardaire avant l’arrivée de la gauche au pouvoir », a dit

Bertrand Delanoë, conseiller de Paris et secrétaire de la section

socialiste à laquelle Théret appartient. « Il ne l’est plus. Il

a plus servi ses convictions que ses convictions ne l’ont servi »

(Le Monde, 27 mai 1994). Peut-on en dire autant d’un autre «

manieur d’argent » du nom d’André Rousselet, autre intime de

Mitterrand, qui domina de longues années Canal+, la chaîne à péage

que le tandem Havas-Cie Générale des eaux vient de lui arracher ?

Rousselet aussi est un intime de l’Élysée : il en a même été

le secrétaire général. Avec un pareil entourage, on devine que le

président de la République est plus proche des intérêts du «

Gros Argent » que des angoisses

des défavorisés de la vie. Mais revenons aux parlementaires qui, du

moins officiellement, font les lois auxquelles les Français sont

tenus d’obéir. Parmi ces 577 membres de notre Assemblée nationale

qui, en fin de compte, imposent leurs volontés à un Sénat réduit

à un rôle secondaire par la constitution de 1958, combien de

députés sont

capables d’aborder les questions importantes (finances, économie,

fiscalité, exportation, douanes, etc.) ? S’il leur faut étudier

toutes celles qui leur sont soumises, quand pourraient-ils s’occuper

de leurs électeurs ?

Ils

constituent des commissions, dont les membres sont chargés d’étudier

les affaires. À leur tour, ces commissions désignent un rapporteur.

C’est ce dernier qui fait tout le travail. Lorsque son rapport est

prêt, la commission l’adopte, quelquefois après l’avoir amendé.

Puis ce gros dossier de deux cents à cinq cents pages bourrées de

chiffres, de statistiques et de graphiques est soumis à l’Assemblée

tout entière. En principe, chaque député devrait lire ce volumineux rapport. En fait, rares sont ceux qui le parcourent. Aussi

l’adoptent-ils sans grand changement. Qui connaîtrait mieux la

question que le rapporteur ? se disent-ils, et ils font confiance à

leur collègue.

— Un

bon rapporteur vaut une mine d’or, disait

un financier, qui savait tirer parti de la collaboration d’un

député arriviste et pas trop scrupuleux. Hélas ! il y en a un

certain nombre sur les travées du Palais Bourbon, dans tous les

groupes : ils ne sont pas la majorité, loin de là, mais il suffit

que les oligarchies financières en aient quelques-uns, bien placés,

dans leur manche, pour que leurs intérêts soient sérieusement

défendus, au détriment (si besoin est) de l’intérêt général.

Il

va sans dire que le parlementaire qui peut faire gagner cent millions

(parfois des milliards !) à tel importateur ou consortium

immobilier, à tel gros entrepreneur de travaux publics, est

particulièrement soigné par ces « capitalistes ». De même

qu’elles ont recours, pour le recrutement de leur personnel

supérieur, aux fameux « chasseurs de têtes », ces grandes

sociétés cosmopolites disposent d’un ou de plusieurs conseillers

politiques pour la recherche des cracks en herbe susceptibles de les

servir. On n’attend pas que les personnages convoités soient

devenu des leaders politiques pour se les attacher : on les recrute,

en quelque sorte, avant qu’ils soient en place.

Le

scandale des fausses factures a révélé que c’est au premier

stade, celui de l’élu local ou régional, que le corrupteur agit.

Les aides financières accordées aux candidats à la députation le

sont rarement à des inconnus. Sans doute, les candidats ne seront

pas tous élus, et, parmi les élus un très grand nombre d’entre

eux ne céderont jamais à ces « amicales pressions ». Le député

ayant des convictions et des scrupules, neuf fois sur dix, restera

dans son coin, évitera de se faire remarquer et... se fera battre

aux élections suivantes. Mais s’il est, au contraire, ambitieux,

effronté et avide, il se servira de ceux qui l’ont aidé

financièrement pour réussir et, en retour, il se mettra à leur

disposition. Cet échange de bons procédés favorisera la carrière

du parlementaire qui deviendra l’une des vedettes du Palais Bourbon

et, qui sait ? secrétaire d’État ou ministre. Les « grosses

têtes » de l’Assemblée Nationale refusent parfois d’entrer

dans le jeu, mais le plus souvent elles acceptent d’entrer dans le

Système qui régit toute la politique française. Bien peu échappent

au carcan doré...

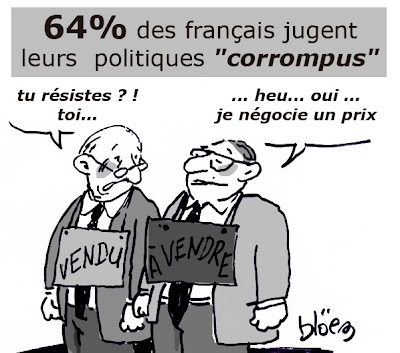

C’est

donc, dès ses premiers pas, que le futur député est pris en main

par les oligarchies

financières. Parfois cela n’est qu’une tentation, le futur

parlementaire ne

se laissera pas faire : il accepte les subventions qu’on lui donne,

mais refuse

ensuite de répondre favorablement aux avances de ses bailleurs de

fonds électoraux.

Ces derniers se doutent bien qu’ils ne seront pas gagnants à tous les

coups. Aussi leurs versements, pendant les campagnes électorales,

sont-ils effectués

à plusieurs candidats concurrents.